【参加記あり】第5回グローバル・スタディーズ・セミナー 郷原佳以「デリダとブランショの見たカフカ――最後列のユダヤ人――」

【日時】2024年6月28日(金)15:00-16:30(開場時間は、14:45~)

【場所】18号館4階コラボレーションルーム1 10号館301に変更となりました

【司会】吉国浩哉(総合文化研究科言語情報科学専攻)

【コメンテーター】伊達聖伸(総合文化研究科地域文化研究専攻)、國分功一郎(総合文化研究科超域文化科学専攻)

【開催方式】ハイブリッド開催。

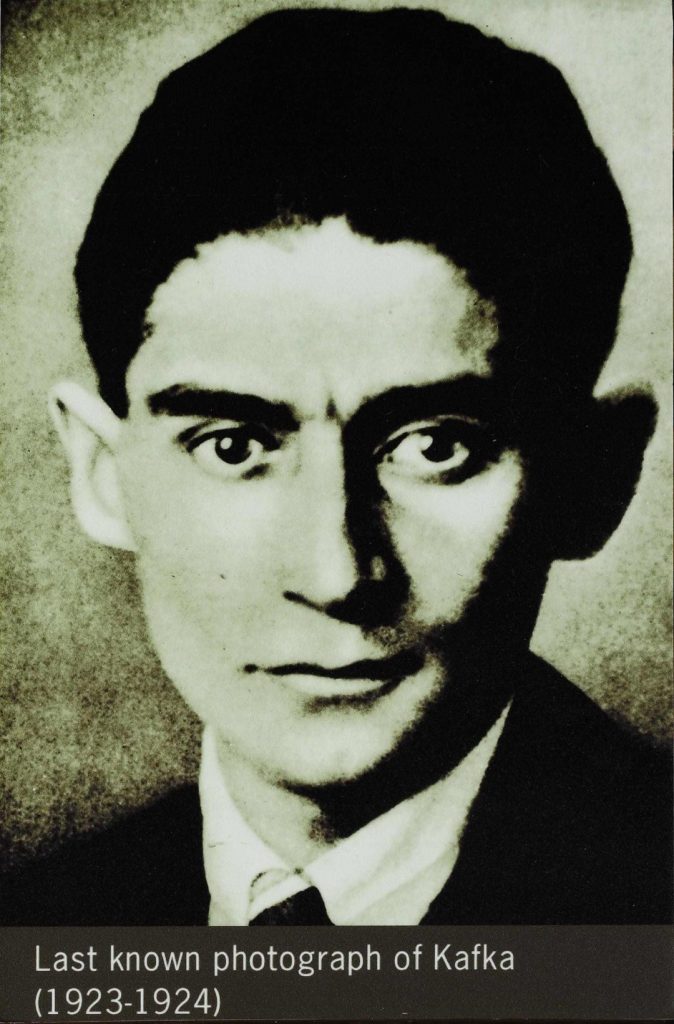

【要旨】没後百年を迎え、いまなおカフカの話題は尽きない。関連書籍が続々と出ている。最近の大きなトピックは、カフカのデッサンが初めてまとまった形で発表されたことだろう。カフカは書く人、そして書くことに苦悩した人であったばかりでなく、描く人でもあった。描く人カフカの発見は、私たちのカフカ像をいかに変えるだろうか。

さまざまなカフカ像があるなかで、本発表では、フランスの哲学者ジャック・デリダ(1930-2004)と作家・文芸批評家モーリス・ブランショ(1907-2003)にとってのカフカに光を当て、彼らの見たカフカがある点で似通っていたのではないか、という仮説を提示したい。デリダとブランショにとってのカフカに光を当てることは、彼らにとっての「ユダヤ性」の問題に触れることでもある。デリダは1980年代から法の問題、秘密と文学の問題に関してカフカに論及しているが、2000年代初頭に「アブラハム、もう一人の」や「フィシュ」でカフカを再び取り上げるとき、ある仕方で「ユダヤ性」の問題に関わっている。1990年代からデリダは、アルジェリア生まれのユダヤ人という出自について語るようになっていた。ブランショはといえば、そのすべての文学論の原動力になっていると言っても過言ではないほど、1940年代から一貫してカフカと共に思考している。そして主著『文学空間』(1955)では、カフカを論じる上で確かにユダヤ民族の追放と彷徨を参照し、作家の営みに関連付けている。

しかし、いずれもカフカを典型的なユダヤ人――とは何か?――と位置づけているわけではない。それどころではない。カフカは彼らにとって、いわば「最後列のユダヤ人」である。この形象は、デリダが1970年代から自分を指して用い始めた「最後の[=もっともユダヤ的でない]ユダヤ人」という表現と、後年になってカフカの断章を参照して取り入れた、〈クラスの最後列にいる劣等生〉という形象を重ね合わせたものである。この形象を通して、デリダとブランショにとってのカフカ、そして「ユダヤ性」の問題を眺めてみたい。

【参加記】2024年6月28日、第5回グローバル・スタディーズ・セミナーが開催された。発表者は郷原佳以先生。司会は吉国浩哉先生、コメンテーターは伊達聖伸先生と國分功一郎先生が務めた。当日は雨天にもかかわらず会場となった駒場キャンパスの教室には15人ほどの聴衆が集まった。今回のセミナーはオンライン配信も組み合わせたハイブリッド開催である。

発表は3部構成となっていた。まず各部のタイトルを並べると、導入の役割を果たした「カフカに出会い直す」、そしてデリダにおけるカフカおよびユダヤ性を扱った「デリダ──「最後のユダヤ人」?」、最後にブランショにおけるカフカを扱った「ブランショ──カフカの彷徨とその挫折」である。

まず発表の最初、今年没後100年を迎えたフランツ・カフカ関連の書籍の中から、昨年邦訳が刊行されたばかりの彼の素描(デッサン)集が紹介された。私たちがカフカについて抱くイメージ……つまり彼の残した日記などから窺い知れる、もっぱら「書くこと」に苦悶しながら文学に身を捧げた作家の姿、そしてそこにまとわりつくユダヤ教的な偶像禁止の戒律……そのような彼のイメージを払拭するのがこのデッサン集である。彼が紙片の隅に残したデッサンの数々は「描く人」としてのカフカの姿を生き生きと伝える。そうして私たちはカフカに出会い直す。彼の精神の厳格さだけでなくある種の自由な気散じを、彼の手先のユーモラスな動きを再発見するのだ。

デリダのセクションで中心的に扱われたのは2000年12月の講演「アブラハム、他方の」である。この講演の冒頭、デリダは「私は、もうひとり別のアブラハムが考えられるように思います」というカフカの書簡の言葉を引用する。念のため確認しておけばアブラハムとは、息子のイサクを犠牲に捧げよという神命を聞き取り、これを実行に移そうとしたところ、その信仰心を認められ──イサクの代わりに雄羊が犠牲に捧げられ──そうしてユダヤの族長となっていく聖書の登場人物である。いわば信仰の象徴となる英雄的人物だ。だが当該の書簡においてカフカは、通常の理解とはかけ離れた滑稽な複数のアブラハムを考案する。たとえば犠牲の要求を「カフェのボーイのようにいそいそと」実行してしまうアブラハム、そもそも息子を授かっていないのにもかかわらずそれを犠牲にせよと要求されてしまうアブラハム、あるいは自分が神に名指されていることを信じられないアブラハム、そして、自分が名指されていることを確信しながらも実はそうではなかった(!)アブラハム。それはあたかも、クラスの最後列にいる劣等生が自分が首席の生徒として呼ばれたと聞き違えて前に出て行って笑い者になるようなものだ……とカフカは書く。

こうしたデリダによるカフカの引用には少なくとも二重の企図がある。まずはカフカの描く劣等生のように自分は場違いな者なのではないかというパフォーマティヴな自己言及。この講演は「ユダヤ性 ジャック・デリダのための問い」という国際シンポジウムにおけるものであって、その自己言及は、「ユダヤ性」についての問いの相手として自分はふさわしくないのではないかという意味をもつ。これは、アルジェリア生まれのユダヤ人という自らの出自を踏まえてデリダが用いていた「最後の[=もっともユダヤ的でない]ユダヤ人」という自己規定に連なるものである。

第二に、講演「アブラハム、他方の」の最後、デリダは「もうひとりのアブラハムがいるということ、これこそが、私の知る限り、もっとも脅かされていると同時に、もっとも眩惑的で、もっとも究極的にユダヤ的な思考なのです」と語っており、カフカの豊かな想像力によって生み出される複数の(正統的ではない)アブラハムの可能性は、デリダにとって「ユダヤ的なもの」の核心のひとつを成しているとも言える。今回の郷原先生の発表でこの点は示唆されるにとどまっていたが、報告者なりに展開すれば次のようになる。

仮に他者からの呼びかけに対する応答(責任)にユダヤ的な思考の本質を見るとすれば、あのユダヤの族長アブラハムは複数の他なるアブラハムの可能性に取り憑かれているからこそ、自らの責任において他者(神)に応答しているとも言えるのだ。もし彼の行動が絶対的な確信に貫かれているとしたら、つまり複数の他なるアブラハムの可能性が全く顧みられないとすれば、彼の行動は他者に対する責任ある応答というより、自らの狂信を他者に押し付ける暴力になってしまうだろう。だからこそカフカの書簡に書き記された複数のアブラハムは、「ユダヤ的なもの」をめぐるデリダの思考を導く重要な参照点となるのだ、と言ってもあながち間違いではあるまい。

また今回の発表の後半では、「カフカと文学」(『火の部分』)、「カフカと作品の要請」(『文学空間』)などにおいて、デリダと同様にカフカのアブラハムに着目したブランショが取り上げられた。失敗するアブラハム、たとえば息子がいないにもかかわらずその犠牲を要請されてしまうアブラハムとは、ブランショにとってまさに作家の苦悩をかたどったものだ。つまり作家(アブラハム)は自らの天命たる文学に向けて自らの作品(イサク)を犠牲に捧げようとするが、そもそも自らの作品が存在しているという確信を持つことができないというように。あるいは作家はその作品あるいは偶像の犠牲行為に失敗し続け、「彼岸」としての文学による救済は永遠に先送りにされるというように。それゆえあらゆる偶像を自らに禁じ続ける終わりなき「彷徨」こそが作家に固有の営みとなる。だが、作家はその「彷徨」さえも失敗する。作家がどれだけ作品を犠牲に捧げ偶像を破壊し続けようとしても、彼が言葉を用いる作家である限り、その「彷徨」に身を置き続けることはできない。そのように作品の犠牲がその失敗へと、偶像の禁止がその回帰へと陥ってしまう「挫折」にこそ──あるいは無限の「彷徨」に耐えることのできない作家の「焦燥」にこそ──文学に本質的な罪があると言える。カフカの作り出した失敗するアブラハムとは、ブランショにとってそのような「挫折」の罪を負った作家のモデルなのである。

カフカの生み出した複数の他なるアブラハムたち。その豊かなイメージをもとにそれぞれの思考を繰り広げたデリダとブランショ。郷原先生は、デリダとブランショの見たカフカがある点で似通っていたのではないかという仮説を出していた。その検証に入る前に私たちとしては、デリダとブランショの思考をともに引き寄せたのが他でもない、滑稽なアブラハムの可能性をデッサンのように自由に生き生きと描き出したカフカだったという事実を前にしてまずは十分に驚かねばならないだろう。

【報告者:中田崚太郎(総合文化研究科言語情報科学専攻 博士課程)】