【参加記あり】第9回グローバル・スタディーズ・セミナー 王欽「「意味」の悲劇と「悲劇」の意味ーー柄谷行人『マクベス論』をめぐって」

【日時】2023年7月24日(月)15:00~16:30

【開催場所】ウェビナー

【司会】伊達聖伸(総合文化研究科地域文化研究専攻)

【コメント】國分功一郎(総合文化研究科超域文化科学専攻)

【コメント】星野太(総合文化研究科超域文化科学専攻)

【言語】日本語

【共催】地域文化研究専攻(今回のグローバル・スタディーズ・セミナーは、

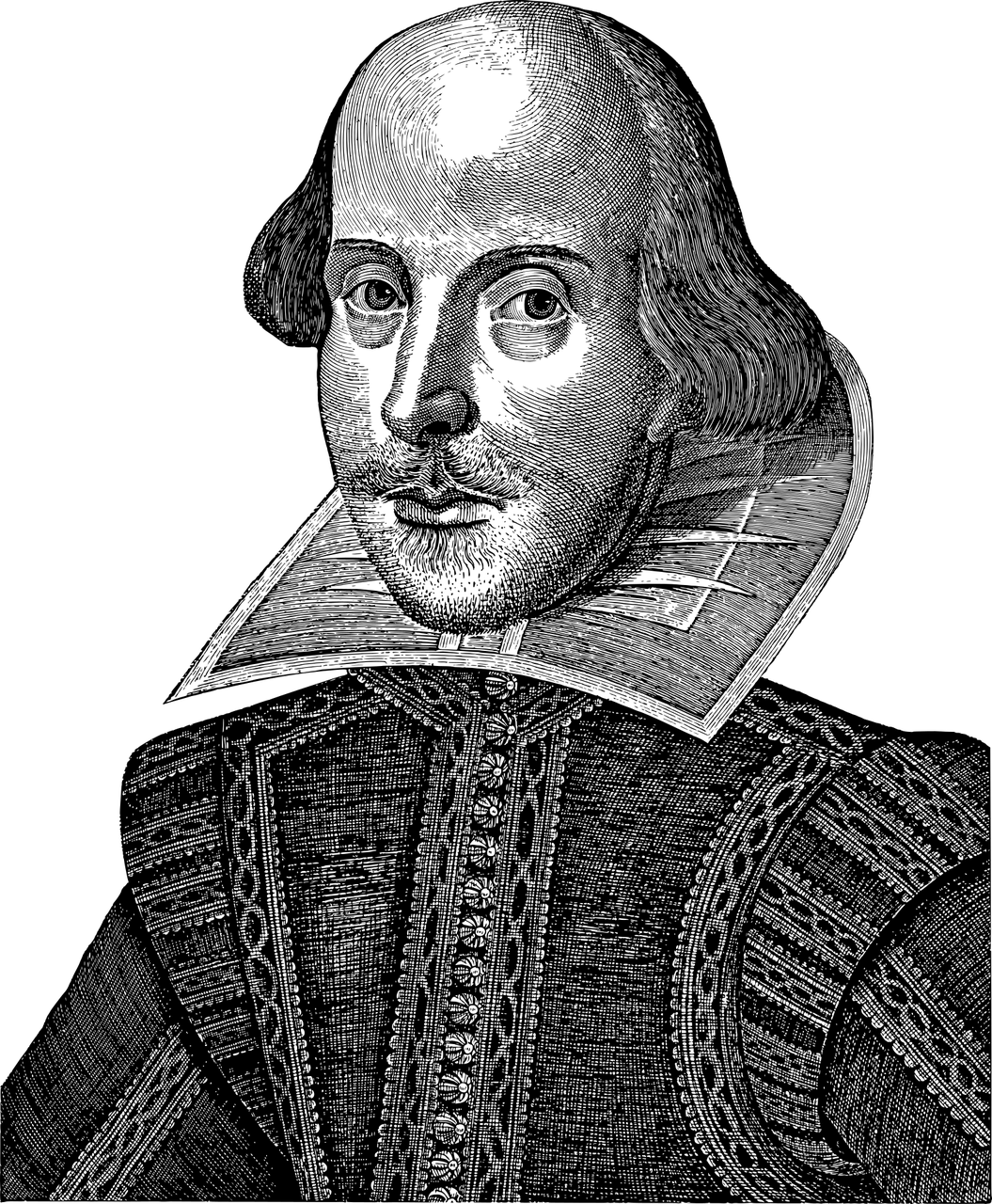

【要旨】柄谷行人が一九七〇年代初頭に起きた「連合赤軍事件」に衝撃を受けて書いた『マクベス論』は、発表されると同時に当時の読者に多大な影響を与えた。シェークスピアの悲劇を手がかりとしながら、柄谷は「意味という病」に取り組み、人々がいかにして意味構造に囚われることで恐ろしい手段を取るかを鮮明に示して見せる。しかし、このエッセイが予想外のかたちで終わると柄谷は『意味という病』の文庫版の「あとがき」で告げている。作者本人を驚かせたのは、マクベスが最終的に悲劇から脱出できた、という結論にほかならない。それははたして何を意味しているのだろうか。マクベスにおいて、そして柄谷においては、そもそも「悲劇」とは何なのか。今回のイベントは、『マクベス論』を読み直すことで、近年で世界各地において起きた、または起きている様々な市民運動を吟味するヒントをこのテクストから見出そうとする。

【参加記】1973年、柄谷行人は「マクベス論」を発表した際、「悲劇を病む人間」という副題を付けた。そして1975年、それが「意味に憑かれた人間」と変更され、同エッセイは著者の第二評論集『意味という病』の代表作となった。

副題の変更は一見して「悲劇」よりも「意味」を強調するための決断にみえるかもしれないが、そもそも柄谷の考えた「悲劇」と「意味」とはどういうものだったのだろうか。そして、なぜ彼はその後も「意味という病」を「片づかない」問題として語り続けたのだろうか。今回のGSIセミナーでは、王欽氏は「マクベス論」の再読を通じて、以上の問いに真正面から挑んだ。また同時に、独自の柄谷論の一幕を描いてみせたともいえる。以下、その話の輪郭を追ってみよう。

まず一般論として、「意味という病」といえば、自分の追求する「意味」に囚われ、現実的社会から疎外されつつ常識を失ってしまう人間、のことを想像するだろう。そう考えれば、シェイクスピアのマクベスだけではなく、例えば当時起きたばかりの「連合赤軍事件」の場合のように、またあらゆる過激主義者のように、暴力的手段によって世界の変革を唱える人々に当てはまる現象だともいえる。これが従来の通説による理解だろう。

しかし、王欽氏は次のように強調する。即ち、柄谷のいう「意味」とは、特定のドクトリンのような、外から与えられたものでは決してない。むしろ、それは行為者の内部から、あるいはその「自然」から発生する「自律的で閉じられた意味構造」のことを指している。柄谷の態度のある種の「曖昧さ」がここに潜んでいると思われる。

なお、ここで登場する「自然」という概念は、人間の実存の無根拠性や偶然性を指し、柄谷のデビュー作「意識と自然」(1969)で展開された思想の延長線上にあると思われる。人間は、外に自己の存立の基盤を失ったとき、「赤裸々の実存」との直面に耐えられず、それを避けるために様々な「意味」を作り出す。これによって、自分の人生に必然性や方向性を与えようとし、偶然的な実存を基礎づけようとする。「意味づけの悲劇」ともいうべきものである。

一方、ピューリタニズムという「時代的雰囲気」、あるいは「近代」や「起源」の問題への言及から、「マクベス論」での問題意識が単なる文芸批評の枠を超えていることがわかる。例えば、社会と自己の分裂=「倫理的次元と存在論的次元」の分裂という、柄谷の思想において一貫して重要な位置を占める問題もここで顕在化している。もっとも、柄谷は「実存」と「意味」のジレンマを語るとき、それをすべての人々が自分なりに向き合わなければならない普遍的な問題として捉えている。では、そこでなぜマクベスに着目するのか。

柄谷にしたがっていえば、シェイクスピア作品の他の主人公は「わけのわからない」メランコリーに陥り自らの死を通じて人生に意味を与えようとする、という「悲劇性」を帯びているのである。それに対して、マクベスは魔女から「王になれ」という予言を受けたとき、その「意味」を拒否すると同時に、ニヒリズム的な「無意味」をも拒否する。つまり、彼は「意味」にも「無意味」にも安住せず、両者の間を行き来しながら自分の実存への違和感から解放され得ない状態に陥ってしまう。そのため、マクベスの「悲劇性」は「意味という病」にとらわれ切れていないことにこそ求めるべきだと、王氏は主張する。

ところが、マクベスは最終的にこの罠からの「脱出」に成功する。しかも著者である柄谷本人でさえ、このことに驚きを覚えたという。これをうけて王氏が着眼するのが、「内部」と「外部」という視点の重要性である。

マクベスは「一切」の「意味」を拒絶した結果、自己意識まで失い、自分をある種の「非人間的な、機械的な生き物」に変えてしまう。彼に残されたのは、単純で明快な「物理的作業」のみである。しかし、もし「外部」から見た場合は、彼は「意味という病」に陥っているのか、それともその罠から脱出できたのか、判断不可能なのである。言い換えれば、例えば暴力行為の場合は、「目的は手段を正当化する」と読み取ることができれば、「目的なき手段」とも読み取ることができる。王氏の解釈によれば、柄谷の当時覚えた「困惑」がこの点と関係している。さらに、彼がその後倫理的な問題と「制度」の分析に着目したこと、そして「内部」との向き合い方を改めたこと、つまり一つの大きな方法論的「転回」を迎えたことも、ここまで遡ることができるという。

ディスカッションでは國分功一郎氏および星野太氏から、今日の社会運動の在り方や後期の柄谷についてなど、それぞれ興味深い論点がたくさん挙げられた。その内容をここで要約することは困難だが、王氏の柄谷論の全体像も含め、議論の今後の続きに期待する。

【報告者:ニコロヴァ・ヴィクトリヤ(東京大学総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程)】